| Wiener Modell |

| Heidi von Rüden |

| Das Wiener Gitarrenmodell ist ein im wesentlichen von Johann

Georg Stauffer (1778-1853) ausgebildeter Gitarrentyp mit längs

gewölbtem Boden und starker Einschnürung des Mittelbugs. Zudem

lassen sich sehr oft hochgewölbte Rippen feststellen. Viele

Instrumente wurden mit einer sogenannten Stauffermechanik

ausgestattet. |

|

Stauffermechanik: 1825 von

Johann Georg Stauffer erfundene

Stimmmechanik: Wirbelplatte mit

asymmetrischem volutenartigem

Kopf (vgl. Voluten an frühen

Zithern), durch die Platte

geführten Wirbelstiften mit

Schneckengetriebe und

seitenständigen Wirbeln mit

Knopf; die Wirbel sind einreihig

auf der rechten Seite der

Wirbelplatte angeordnet.

Besonders die auffallend

starke Einschnürung der Taille, die sich in einem

Verhältnis von ca. 13:24 zur unteren Korpusbreite

bewegt, wurde zum Kennzeichen dieser klassischen

Gitarrenform. Neben Johann Georg Stauffer wurde das

Modell von einer Reihe weiterer in Wien ansässiger

Instrumentenbauer gefertigt: Johann Bucher (1972 zu

Hammerschwang in Württemberg -1856 in Wien), Joachim

Ehlers (Wien 1825), Bernhard I. Enzensperger (um 1780-um

1855), Johann Anton Ertl (Wien 1809. 1828), Friedrich

Schenk (Wien 1839. 1850). |

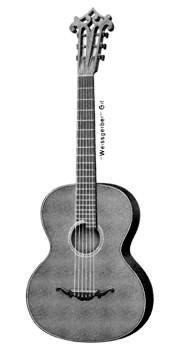

Gitarre, Johann. Georg

Stauffer, Halle, Händel-Haus, Inv.-Nr. MS-150

Lit.: Sasse 1972, S. 272f.; Heyde 1983, S. 108f. |

|

| "Demgegenüber weisen die alten Meister der gitarrenspielenden

Länder Spanien, Italien und

Frankreich eine abweichende,

mehr längliche Linienführung,

die, wie durch Vergleiche und

Versuche leicht festgestellt

werden kann, eine ganz andere

Tonfärbung zur Folge hat. Sie

alle besitzen einen weichen,

vollen, sonoren Klang gegenüber

dem mehr hellen, kurzen Klang

der Wiener Gitarren. Akustisch

ist dabei zu beachten, daß für

jede Tonschwingung die Längen

der Fichtenjahre, ähnlich wie

bei der gespannten Saite,

maßgebend sind. Werden diese

Längslinien durch das freilich

unentbehrliche Schalloch und

starke Tailleneinbuchtung

zerrissen, so kommen sie für

eine einheitliche

Längsschwingung nicht in

Betracht. Selbstverständlich

schwingen auch die kurzen Teile

und kommt eine Ausstrahlung des

Tones nach der Breite in Frage.

Diese Dauerschwingung bildet den

wichtigsten Klangfaktor der

Gitarre und ist entscheidend für

die Qualität des Tones. Daneben

kommen als weitere wichtige

Faktoren die Zargenhöhe, Form

und Lage der Tonbalken u. a. m.

in Betracht. Dieser Unterschied

läßt sich bei alten Instrumenten

ohne weiteres nachweisen.

Besonders auffallend ist er beim

Vergleich von zwei Terzgitarren

mit starker und geringer

Einschnürung"

(Schwarz-Reiflingen 1923, 25f.). |

|

Der Klang dieser Modelle wird durch die

Konstruktion beeinflußt.

Die Wiener Modelle von Richard Jacob weisen die

typischen Merkmale dieses Gitarrentyps, die 8-Form mit

einem stark eingezogenen Mittelbug auf. Auch an diesen

Modellen läßt sich Richard Jacobs meisterliche

Kunstfertigkeit ablesen. Er gibt ihnen einen

eigenwilligen Charakter durch besonders gestaltete

Kopfformen und dazu passenden geschnitzten Stegen.

Martin Jacob bemerkte dazu: "Außerdem gab es zu keiner

Zeit so viele Stegschmuckformen wie bei den Wiener

Modellen." (Martin Jacob 1988). Diese

Gestaltungsmerkmale fallen auf, da die Korpora der

Wiener Modelle eher schlicht gearbeitet wurden, d.h. mit

einfacher Randeinlage und Schallochumrandung. |

|

|

|

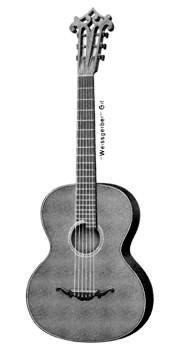

Richard Jacob beschreibt in seinem

Katalog verschiedene Wiener Modelle: das Wiener

Damen-Modell, das Herrenmodell, die Große Wiener

Konzert-Gitarre, eine Quint-Baß-Gitarre und eine

Terz-Gitarre. Diese Gitarren unterscheiden sich im

wesentlichen durch unterschiedliche Mensurlängen und

Korporagrößen. |

| Richard Jacob: Verkaufskatalog 1933, S.

4: "Nr. 45 Wiener Damen-Modell / Nr. 48 Große Wiener

Konzert-Gitarre" |

|

| Für den Entwurf der Wiener Modelle Richard Jacobs galten

vielleicht alte Wiener Instrumente als Vorlage. Die Konstruktion

Wiener Gitarren lernten Markneukirchner Gesellen (u.a. Karl August

Jacob) während ihrer Lehrzeit in der Werkstatt Stauffers kennen.

|

| Erwin Schwarz-Reiflingen (1923, 25f.) kommentierte diese

Beziehung zum vogtländischen Instrumentenbau so: "Nach Erlöschen von

Wiens ruhmreicher Generation von Gitarrenmachern, der Stauffer,

Schenk, Ertl, Enzensberger, Ehlert, Bucher u. a., nahm sie ihren Weg

Mitte des vorigen Jahrhunderts in den aufblühenden

Musikinstrumentenbezirk des sächsischen Vogtlandes mit

Markneukirchen als Hauptort. Bei den ersten Markneukirchner Gitarren

lassen sich noch ziemlich genau die Maße der Wiener Gitarren

feststellen, wenngleich die Arbeiten auch viel roher und

handwerksmäßiger sind. Die anfangs nicht üblen Gitarren wurden von

den späteren Generationen gedankenlos, serienweise nachgebaut und

verloren ihren Charakter." |

| Martin Jacob nennt zwei Veränderungen: "das Abheben des

Griffbrettes um einen besseren Ton zu schaffen und die Verwendung

von einem dauerhaften Bundmaterial: Neusilber." |

|

|

| Die Große Wiener Konzert-Gitarre ist das größte beschriebene

Modell. Laut Richard Jacob hat diese Gitarre eine Mensur von 65 cm

und die größte Breite des Korpus ist 40 cm. Das Museum besitzt 3

Modelle, die eine Mensurlänge von 625 mm haben. Es sind

Damen-Modelle. Die Gitarre mit der Inv.-Nr. 4759 hat 7 Saiten und

eine Mensurlänge von 632 mm. Die siebte Saite der Gitarre ist über

dem Griffbrett angebracht und kann auch in der Tonhöhe verändert

werden. Im Katalog Weißgerbers wird ein Wiener Modell als

Quint-Baß-Gitarre aufgeführt mit 1 freischwingendem Kontra D.

Quintbassgitarren sind nach Zuth (1978, S. 226): eine größere

Gitarreform in der Stimmung: A, – D – G – c – e – a mit einer Mensur

von etwa 70cm; neuerdings wird eine freischwebende Baßsaite

hinzugefügt. Um die Stimmung der Gitarre mit sieben Saiten zu

ermitteln wurden die Saitenstärken (wahrscheinlich sind die Saiten

original) gemessen. Demnach handelt es sich um die Stimmung einer

"Russischen Gitarre": D – G – H – d – g – h – d', die zu Beginn des

19. Jahrhundert in Russland sehr populär war und 7 Spielsaiten

besaß. |

| Als grundlegendes Prinzip wurde die Querbeleistung von Decke und

Boden angewendet. Der zweiteilige Boden der Gitarre wurde auch in

Längsrichtung stark gewölbt. Die Gitarren des Wiener Typs aus dem

frühen 19. Jh. hatten drei bis fünf Querleisten auf Decke und Boden.

Außerdem haben diese Gitarren einen Steckersteg. |

| Richard Jacob stattete die Decke in der

Regel mit fünf Querleisten aus. Zwei befinden sich

oberhalb des Schallloches und von den drei weiteren

Leisten ist eine unterhalb des Steges positioniert. Bei

der Gitarre mit der Inv.-Nr. 4759 fällt auf, dass die

zwei Leisten ober- und unterhalb des Steges nicht genau

waagerecht zur Mittellinie stehen, sondern leicht schräg

verschoben sind, auf der Diskantseite etwas höher als

auf der Baßseite. Bei allen Gitarren wurde der Steg

unterfüttert. Die Decken sind am Rand dünner als in der

Mitte, der Bereich vor dem Steg wurde zur Mitte

schwächer ausgearbeitet. Die Stärken schwanken bei der

Inv.-Nr. 4762 von 2,8 mm bis 3,1 mm und bei den Gitarren

Inv.-Nr. 4760 und Inv.-Nr. 4761 von 2,6 mm bis 3,0 mm.

Die Decke der Inv.-Nr. 4759 ist am meisten

ausgearbeitet. Am Rand teilweise nur 1,9 mm und in der

Mitte (auch oberhalb des Steges) 3,2 mm. |

|

| Richard Jacob: Wiener Modell,

Markneukirchen 1923; Inv.-Nr. 4761 |

|

| Die Gitarren haben vier Bodenleisten, die etwa gleichmäßig über

den Boden verteilt sind. Diese wurden mit einer Höhe von 20 mm und

ca. 8 mm Breite gefertigt, um die starke Wölbung zu erhalten. |

| Im Allgemeinen kann gesagt werden, dass die Wiener Modelle etwas

schwerer, stärker und stabiler gebaut wurden als die anderen

Gitarren. Martin Jacobs Begründung für diese Bauweise lautete: durch

die Querbeleistung der Decke erhielt man einen kräftigen Ton, der

sich dann in jener Zeit bei der Schrammelgitarre bewährte" (Martin

Jacob 1988). Vielleicht wurden diese Instrumente später von den

Spielern als Schlaggitarren verwendet und mit Stahlsaiten bezogen,

wofür die Mechaniken mit Metallwellen an drei vorhandenen

Instrumenten sprechen. Als Korpusholz diente in der Regel geflammter

Ahorn, worauf auch im Verkaufskatalog hingewiesen wurde. |

|

Inhalt | Weißgerber-Gitarren:

Überblick | 4759 |

4760 |

4761 |

4762 |

| © STUDIA INSTRUMENTORUM MUSICAE 2001 |